Entretien avec Roxane Stojanov

Pourriez-vous nous parler de vos premières années et de votre découverte de la danse ?

J'ai débuté la danse à l'âge de huit ans et demi en Macédoine, où nous vivions en raison du travail de mon père. Ce sont mes sœurs qui ont suggéré à mes parents de m'inscrire à la danse, voyant que j'étais toujours en mouvement, quelle que soit la musique, lors des valses du concert du Nouvel An notamment, où je dansais avec enthousiasme dans le salon.

L'un des premiers rôles dont je me souvienne est celui de la fée Clochette dans Peter Pan, un souvenir précieux. Il s’agissait d’une comédie musicale, où je chantais en playback, mais beaucoup pensaient que c’était moi qui chantais réellement.

En raison des impératifs professionnels de mon père, nous avons dû rentrer en Belgique quelques années plus tard. J’ai poursuivi la danse à Bruxelles. Mes parents ont choisi une école de danse, principalement pour son accessibilité en transport ; ils étaient peu familiers de cet univers. Mais j'ai eu la chance de rencontrer une professeure française, diplômée du CNSM de Paris, qui m’a parlé de l’Opéra et a encouragé mes parents à soutenir mon parcours.

À l'époque, je ne mesurais pas pleinement les exigences de cette discipline, mais le défi et le simple plaisir de danser me motivaient profondément. Passer le concours pour l’École de Danse faisait partie de ces défis. Je ne savais pas encore exactement ce dont j'étais capable, mais j'aimais sincèrement ce que je faisais, la persévérance requise, l’autonomie que cela permettait de développer. C’est lors d'un spectacle de l’École de Danse, à quatorze ans, que j'ai vraiment réalisé qu'il existait une Compagnie professionnelle et qu’à l’issue de notre formation, nous pouvions passer un concours pour l'intégrer.

En 2022, vous avez été promue première danseuse, pourriez-vous nous parler de cette évolution dans votre parcours ?

La reprise après la période du Covid s'est avérée particulièrement difficile. Le concours, prévu en avril pour compenser le retard accumulé en raison du confinement, a finalement eu lieu l'année suivante pour moi. Je travaillais au même moment pour Le Rouge et le Noir de Pierre Lacotte, où j'interprétais le rôle d'Elisa. C'était une création très exigeante. J'avais parfois l'impression de ne pas pouvoir travailler suffisamment mon concours et à ce rythme intense s'ajoutait une inflammation du genou. Mais il était impensable pour moi de ne pas passer le concours et malgré ces difficultés, j'ai gardé un souvenir positif de cette expérience. Jouer Elisa, un rôle très bien accueilli par le public, m'a également permis de réaliser que toutes ces années de travail acharné portaient leurs fruits.

J'ai finalement relativisé et retrouvé le plus important : danser pour le plaisir. J'avais choisi la variation d'Esmeralda de Roland Petit, parce que j'avais besoin d'un personnage fort, théâtral, pour m'ancrer pleinement dans l'instant présent. Jouer des rôles plus sensibles est en fait parfois plus difficile : il faut se dévoiler davantage, ce qui peut être un défi pour une personne pudique comme moi.

Tout au long de votre parcours, vous avez interprété les chorégraphies de personnalités aux expressions artistiques variées, notamment George Balanchine, Rudolf Noureev, Mats EK, William Forsythe... Comment est-ce que cela a influencé votre style en tant que danseuse ?

Noureev est un peu la signature de l'Opéra de Paris. Ses chorégraphies sont régulièrement interprétées au cours de la saison. À mon sens, c’est une formation exceptionnelle. Les chorégraphies de Noureev sont parmi les plus exigeantes qui soient. Lorsque nous échangeons avec des danseurs internationaux, beaucoup avouent redouter danser du Noureev. Ils nous disent souvent : « Avec le nombre de pas par minute, c’est un véritable défi ! » Pour nous, cela est devenu la norme. Les professeurs à l’École de Danse parlent régulièrement de son œuvre. Ils nous ont transmis son style et sa manière particulière d'aborder le mouvement, qui est à la fois sain et organique. Malgré les contraintes inhérentes à son écriture, on peut y appréhender une certaine forme de liberté.

D’un ballet à l’autre, un style unique émerge. Kitri, nous transporte en Espagne, avec des influences de flamenco et de claquettes. Dans La Belle au bois dormant, tout est plus pur, avec des ports de bras plus bas et un cou dégagé, dans une idée très royale de la posture. Pourtant, c'est toujours du Noureev. C’est cela qui est fascinant.

Mon défi personnel quand je danse consiste à saisir le sens du mouvement, celui qui a un impact artistique. Pour moi, l’émotion se manifeste dans et à travers la chorégraphie, même quand elle se donne comme une démonstration technique pure, comme chez Noureev. Nous devons nous mettre au service de la danse. C'est une quête pour trouver la pureté du mouvement, sans artifice, dans son premier effet.

L'héritage de Noureev est très important pour moi mais je pense à beaucoup d'autres ballets dramatiques : La Dame aux Camélias, Onéguine et aux ballets de MacMillan… Avec l’âge et l’expérience, j’ai commencé à me tourner vers de nouveaux personnages. Je dis que je veux tout faire, mais je sais aussi ce pour quoi je ne suis pas encore prête. Quand j’ai vraiment envie de quelque chose, c’est parce que je me sens capable de le faire.

La scène me permet de me découvrir sans inhibition. C'est pour cette raison que les œuvres de Roland Petit, par exemple, me fascinent. Elles mettent en avant des femmes fortes (Esmeralda de Notre-Dame de Paris, Carmen de Carmen) et sensuelles, parfois presque sexuelles. Interpréter le rôle de la plus belle fille du monde, qui séduit un homme pour l'attirer dans un piège, est totalement éloigné de ma personnalité. Pourtant, quel plaisir d'incarner un tel personnage ! Cela m'a permis de me découvrir sous un autre jour, en tant que femme et non plus seulement en tant que danseuse. Jusqu'alors, l'accent était mis sur la technique : prouver ma capacité à exécuter avec succès. Puis il y a une libération, et l'on parvient à se mettre à nu, par l'entremise de la chorégraphie, d'une manière que l'on n'aurait jamais imaginée.

Nous allons bientôt vous découvrir dans Rearray, un duo créé par Sylvie Guillem et Nicolas Le Riche, et Blake Works I de William Forsythe. Quel est votre rapport à ces chorégraphies et comment vous y êtes-vous préparée ?

J’ai participé à la création de Blake Works I en 2016 avec William Forsythe. Son style résonne naturellement en moi. Je me sens à l'aise, capable de jouer et de comprendre les mouvements. On m'a souvent dit que j'ai le physique idéal pour ce type de chorégraphie, étant grande avec des bras longs. Grâce à ma morphologie, il est relativement facile d'explorer les extrêmes de la technique classique et l'étrangeté du corps tout en conservant une sensation organique. La création a rencontré un grand succès, et la musique incite à danser tant les interprètes que le public. J'avais donc hâte de recommencer.

Ludmila Pagliero, qui devait initialement danser Rearray, s'est blessée. Je vais reprendre son rôle et ne danserai pas dans Blake Works I cette fois-ci. Je suis donc à nouveau impliquée dans une création. Forsythe a en conséquence adapté certains éléments pour moi, en optant d'abord pour l'usage des pointes plutôt que les demies-pointes. Il a modifié les costumes et ajusté divers aspects pour que la pièce soit personnalisée.

C'est une expérience magnifique et un véritable cadeau de collaborer quotidiennement avec William Forsythe, qui est incroyablement généreux et créatif, sans limites. À 74 ans, il n'affiche aucune fatigue. Il s'adapte pleinement à mes qualités et souhaite réellement mettre en valeur mon interprétation. La pièce ne ressemble plus à celle qu'avaient dansée Sylvie Guillem et Nicola Le Riche. La chorégraphie est devenue unique, du fait de la transposition en trio et de l'adaptation des solos. Les pas de deux sont restés inchangés. C'est une pièce intense, de dix huit minutes, où nous ne quittons quasiment pas la scène. J'attends avec impatience cette expérience pour le gala d'ouverture et les quatorze représentations qui suivront.

Blake Works I est dansé sur la musique de James Blake, une musique moderne avec des rythmes électroniques et des sonorités uniques, et donc assez différentes du répertoire classique habituel. Comment cela influence-t-il votre approche de la chorégraphie ? Est-ce que cela change la façon dont vous ressentez le mouvement ou votre connexion avec les autres danseurs sur scène ?

Cela modifie complètement l'expérience. La musique de Blake Works permet de lâcher prise et crée immédiatement une atmosphère décontractée, où le plaisir et l’enthousiasme prévalent. Il est naturel de voir les danseurs sourire, alors qu’avec Forsythe, l’impression est souvent celle d’un travail très sérieux. Quand nous collaborons avec lui, il insiste sur le fait que tout part d’un véritable plaisir physique. Sur scène, après tant de travail, le corps parle tout seul, tout se déroule naturellement. Forsythe élargit constamment sa recherche pour surprendre le spectateur. Personne ne s’attendait à la musique choisie pour Blake Works I, ni à voir des danseurs en pointes se déhancher comme en boîte de nuit.

La musique dans Rearray n’est pas véritablement mélodique ; elle se compose plutôt de bruits, de sons de violon, parfois de piano. Nous disposons de repères pour travailler, mais entre ces repères, il existe un rythme intérieur, personnel. Dans Rearray, William Forsythe modifie continuellement le rythme et la musicalité du corps. Il est toujours en quête de ce qui captera l’attention du spectateur, de ce qui le surprendra ou lui offrira une pause visuelle. C’est une exploration permanente de sa part. Un jour, nous apprenons quelque chose, et le lendemain, il change tout ou s'engage dans une improvisation. Ces moments sont filmés. Ce sont des instants de génie.

Lorsque l'on n'est pas familier de ce processus, cela peut être démoralisant ; on a l'impression de ne jamais y arriver, que tout va trop vite. Mais l'on finit par s'adapter et à penser comme lui. Nous lui faisons totalement confiance, et il nous accorde également sa confiance. Il nous remercie sans cesse pour notre travail en studio, ce qui est vraiment appréciable. Ce n’est pas seulement une expérience de travail, mais aussi une expérience humaine. Forsythe est l’un des derniers grands génies en vie. Nous savourons cela chaque jour avec Takeru Coste et Loup Marcault-Derouard.

Quel est votre rapport à la musique, à la fois dans votre formation, mais aussi dans votre quotidien ? Y a-t-il des morceaux que vous appréciez particulièrement ?

Je vais vous surprendre, mais je n'écoute pas beaucoup de musique en réalité. Bien que ce soit la musique qui m'ait poussée à danser, j'éprouve un besoin de silence en fin de journée. Le travail mental est intense tout au long de la journée, et je ne ressens pas le besoin de mettre de la musique chez moi lorsqu'il ne se passe rien. Je sais apprécier le silence. Cela constitue une forme de méditation qui m'aide à me détendre et à réaligner mes pensées.

J'ai principalement des affinités avec la musique classique, étant donné ma formation et le fait que ma mère en écoutait beaucoup. Ma mère m'a souvent dit qu'elle aimerait me voir danser un ballet sur Peer Gynt. Elle appréciait également Carmen de Bizet, les œuvres de Ravel et de Manuel de Falla. J'ai d'ailleurs réalisé une chorégraphie sur l'une des pièces de Falla à l'École de Danse. C'était souvent elle qui me conseillait des morceaux. Elle possédait une vaste collection de CD à la maison, et il me suffisait d'en choisir un, de l'écouter, et de trouver celui qui m'inspirait, notamment pour réaliser les exercices demandés en cours d'expression musicale, où nous apprenions non seulement à interpréter, mais aussi à créer.

Dans notre travail avec William Forsythe, l'aspect chorégraphique revêt une importance primordiale. Il a pu me dire : « Je ne suis pas dans ton corps, je ne porte pas de pointes. Toi seule sais ce qui est organique pour toi. » Lorsque je lui propose quelque chose, il s'agit déjà d'une forme d'improvisation. Cela contribue directement à sa création. Les danseurs, qui ont une approche plus contemporaine que la mienne, proposent souvent des mouvements au sol, qui sont pourtant moins présents dans les grands ballets de Forsythe. Il y a vraiment une dimension expérimentale dans notre travail en studio, que l'on retrouve sur scène également, où il peut être difficile de distinguer si ce que nous faisons s'inscrit dans une chorégraphie structurée ou bien s'il s'agit d'une création spontanée.

Pouvez-vous décrire ce qui se passe dans votre esprit lorsque vous dansez, en particulier dans cet état d'entre-deux entre la technique et l’émotion ?

Lorsque je danse en spectacle, j'ai dépassé le stade du jugement et je ne suis plus en train d'analyser chaque mouvement. Mon objectif est de partager mon enthousiasme avec le public, afin qu'il prenne autant de plaisir à regarder que j’en éprouve à danser. Dans l'interprétation d'un ballet narratif, je souhaite emporter le spectateur comme dans un film. Les spectateurs viennent pour s'évader, et je souhaite qu’ils puissent s'identifier à mes mouvements.

Cette saison, plusieurs dates de spectacles permettront d'apprécier le rare et précieux défilé du Ballet. Parlez-nous de ce rite si caractéristique de l'institution.

Participer à un défilé, même lorsqu'il s'agit simplement de "marcher", est toujours source d'une certaine appréhension, d'autant que lorsque l'on change de rang au sein de la Compagnie, on intervient de plus en plus tard dans le Défilé. C'est une expérience impressionnante. Nous formons une grande famille, et c'est un moment où nous sommes tous réunis. Les répétitions du défilé sont des moments extraordinaires. Cela reste une source de grande fierté. Depuis deux ans, porter un diadème et avoir des décorations sur mon tutu en tant que première danseuse me procure une émotion particulière. C'est comme si je redevenais enfant.

En regardant vers l'avenir, quelles sont vos aspirations artistiques, vos projets et vos rêves ?

J'aspire à danser autant que possible et à profiter pleinement des différents styles qui me seront proposés cette saison. Je vais passer de Forsythe à Mayerling, puis à Paquita, avant d’aborder le répertoire de Mats Ek. Cette diversité m'enchante, et mon objectif principal reste de continuer à apprendre sans cesse, d'évoluer jusqu'à la fin de ma carrière.

Ma quête principale demeure celle des sensations corporelles, de l'énergie qui circule et de la manière dont je peux me déployer sur scène. Il n'y a pas de limite à cette recherche, c'est le travail de toute une vie.

Je souhaite également explorer en profondeur chaque ballet que j'aurai l'occasion de danser. À la fin de ma carrière, ce sera l'accumulation de ces expériences qui comptera. Si mon corps me le permet, je continuerai à danser au-delà de 42 ans. Je suis convaincue que les seules véritables limites sont celles que l’on se fixe mentalement.

Si vous étiez un pas de danse, lequel serait-il ?

C'est peut-être convenu, mais je serais un grand jeté. C'est un saut qui selon moi exprime la joie et le bonheur. Le grand jeté crée une suspension pendant une fraction de seconde. Quand on le maîtrise, c’est très jouissif.

Si vous étiez un tempo ?

J'aime beaucoup le tango. C’est une danse, un tempo qui a un caractère festif.

Si vous étiez un personnage ?

Kitri, de Don Quichotte, est un personnage dont je me sens proche. Elle a ce côté espagnol joyeux, et il y a beaucoup de grands jetés dans son rôle.

Et si vous étiez un instrument de musique ?

Si je devais choisir un instrument, ce serait un violon. J'ai pris des cours pendant deux ans, mais il est vite devenu difficile de continuer cela à côté de la danse. J'appréciais particulièrement la sensation des vibrations du violon. Le premier morceau que j'ai joué fut le Boléro. J’ai par ailleurs été remplaçante dans le ballet Boléro, une expérience que j'ai vraiment vécue pleinement. Le ressenti des vibrations et le dépassement de soi sont essentiels dans cette œuvre, car on irradie progressivement tout ce qui nous entoure. Ma mère adore également le Boléro ce qui rend cette pièce encore plus significative pour moi.

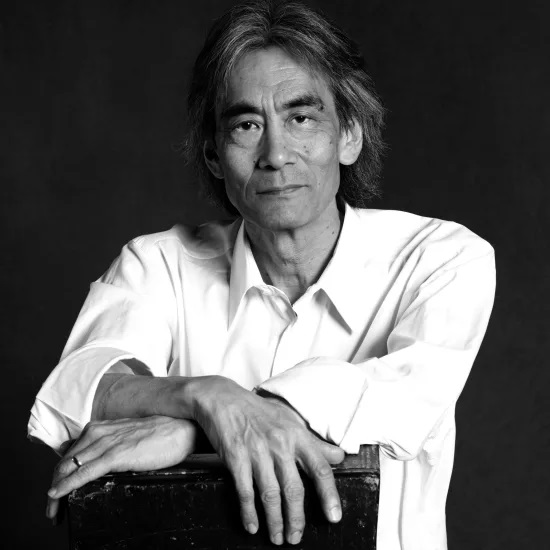

Photographie : © Julien Benhamou / OnP