Les grandes créations au Palais Garnier

Lorsque le Palais Garnier ouvre ses portes en 1875, aucun nouvel opéra ne l’inaugure. La maison, fidèle à la tradition, puise d’abord dans son répertoire. Mais très vite, l’effervescence artistique s’installe, et les dernières décennies du XIXe siècle se présentent comme un nouvel âge d'or pour la création lyrique française.

C'est l'ère des grands noms : Massenet, Saint-Saëns, Gounod, qui renouvellent le paysage opératique avec des œuvres majeures débordantes d’inventivité. En 1883, Saint-Saëns crée Henry VIII (piste 1), une fresque historique inspirée de la vie du monarque anglais, qui navigue avec habileté entre l’opéra-comique et le drame lyrique. Cette œuvre assoit sa réputation en tant que maître de l'orchestre et innovateur du genre.

Massenet quant à lui, plonge le public dans les tourments d’un amour contrarié par l'honneur et la guerre avec Le Cid en 1885 (piste 2). Dès lors, il s’impose comme un modèle du Grand Opéra français de la fin du XIXe siècle. En 1894, il signe Thaïs, un opéra dont l’influence s’étendra bien au-delà des frontières françaises et marquera les esprits avec sa célèbre Méditation pour violon (piste 3), pièce devenue un emblème de la mélancolie et de la sensualité. De son côté, Charles Gounod offre une adaptation lyrique poignante de Roméo et Juliette (piste 4) qui fait son entrée à l’Opéra de Paris en 1888. Sa musique, imprégnée d’une tendresse intimiste, permet à l'œuvre de traverser les âges sans perdre de sa puissance émotionnelle.

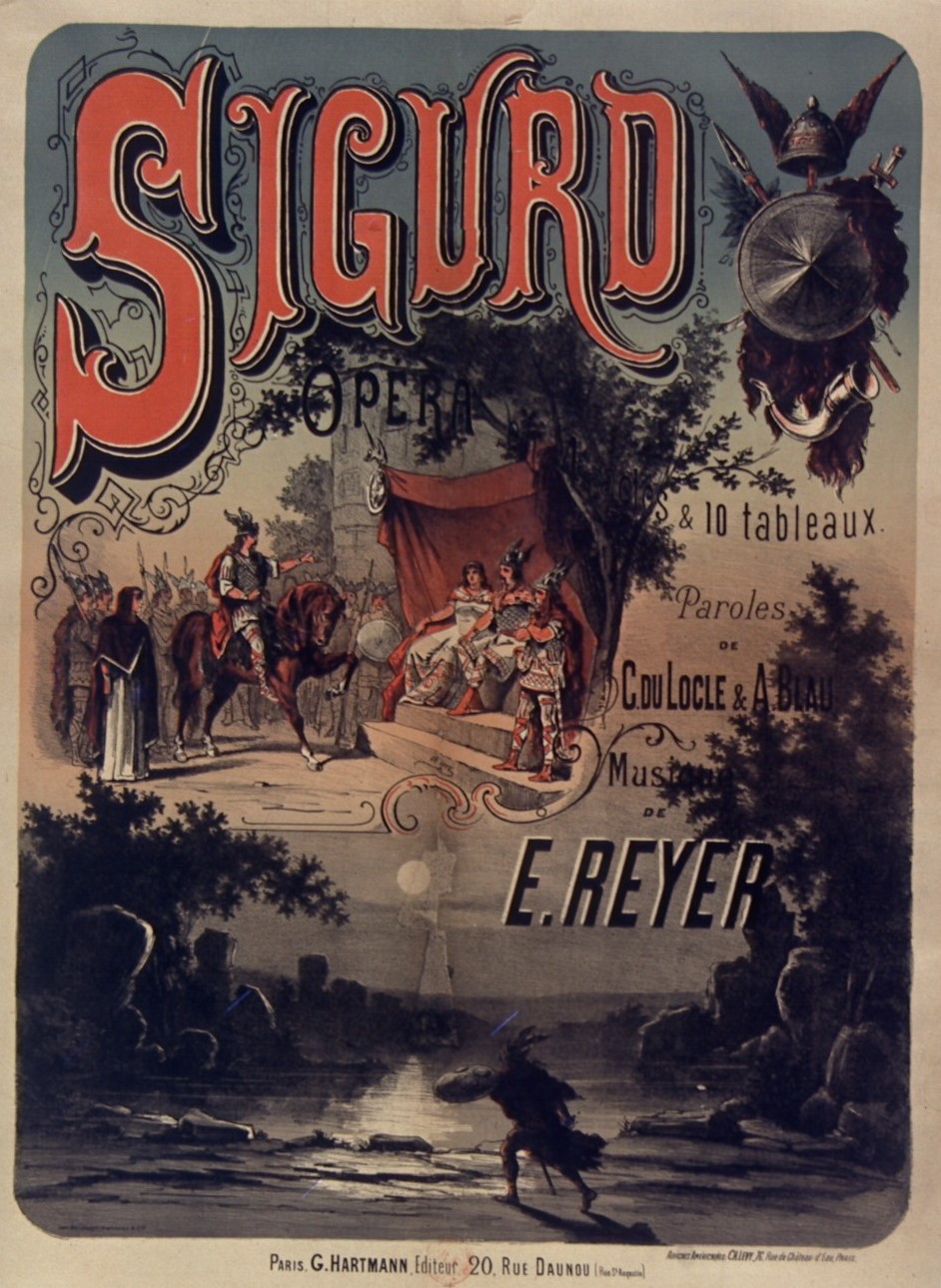

Au même moment, la scène parisienne subit l’influence croissante du wagnérisme. L’opéra français, longtemps attaché aux codes du Grand Opéra, s’imprègne progressivement des nouvelles conceptions dramatiques venues d’outre-Rhin. Un exemple frappant en est Sigurd d’Ernest Reyer (piste 5), joué au Palais Garnier en 1885. Inspiré des légendes nordiques, cet opéra adopte une orchestration dense et un développement mélodique continu rappelant l’héritage de Wagner.

Au début du XXe siècle, le répertoire se décloisonne, s'ouvre à l'international. L'influence des Ballets russes, arrivés à Paris en 1909 sous l'impulsion de Serge Diaghilev, révolutionne la danse. Michel Fokine et Vaslav Nijinsky offrent une gestuelle plus expressive, et travaillent avec des compositeurs novateurs. Schéhérazade (piste 6), inspiré de Rimsky-Korsakov, enflamme le Palais Garnier en 1910, tandis que Stravinsky réinvente la tradition avec Pulcinella en 1920 (piste 7).

L'opéra suit le mouvement. Le Palais Garnier devient un écrin où se déploient rapidement les chefs-d'œuvre européens : Salomé de Strauss (pistes 8 et 9), créé à Dresde en 1905, est présenté à Garnier en 1910, Boris Godounov de Moussorgski (piste 10) fait son entrée en 1908, et La fanciulla del West de Puccini (piste 11) en 1912.

L’entre-deux guerres voit s’effacer le modèle du grand opéra en cinq actes avec ballet au profit de formats diversifiés. Des opéras créés à l'Opéra-Comique, comme Mârouf savetier du Caire de Rabaud ou L'Heure espagnole de Ravel (piste 12), rejoignent rapidement le répertoire de Garnier. En 1935, Le Marchand de Venise de Reynaldo Hahn est même directement créé à l'Opéra ; préfigurant la fusion en 1936 de l'Opéra-Comique et de l'Opéra de Paris sous l'égide de Jacques Rouché en Réunion des théâtres lyriques nationaux (RTLN).

Le ballet change à son tour de visage grâce à Serge Lifar, ancien danseur des Ballets russe qui prend la direction du Ballet de l’Opéra de Paris en 1930. Son style, inspiré du néoclassicisme, privilégie un retour aux fondamentaux, axé sur la clarté des lignes et l’harmonie entre la danse et la musique, en contraste avec les excès du romantisme et de l’expressivité des Ballets russes. Sous sa direction, le ballet parisien adopte un répertoire résolument moderne tout en restant fidèle à la tradition. Le talent de Lifar est particulièrement salué dans plusieurs de ses créations, telles qu’Icare en 1935 ou encore Suite en Blanc en 1943 (piste 13).

Après la Seconde Guerre mondiale, l'art lyrique est projeté au cœur des enjeux de la guerre froide en devenant un moyen d'affirmer la puissance des nations, mais aussi un terrain de compétition idéologique entre l'Est et l'Ouest. La scène lyrique parisienne devient alors un lieu stratégique où politique et culture s’entremêlent. En 1947, Le Palais de Cristal de Balanchine (piste 14), chorégraphié sur la musique de Bizet, reflète l'excellence de l'école américaine. C'est précisément lors de la première de cette œuvre au Palais Garnier que le jeune Jerome Robbins, présent dans le public, décide de rejoindre le New York City Ballet de Balanchine, impressionné par la liberté et la pureté de la danse qui s'y déploient. Ce moment marquera un tournant dans sa carrière et l’histoire de la danse américaine, car il choisira de se consacrer à l'école de Balanchine, expression ultime de l’art chorégraphique à ses yeux.

En réaction à cette effervescence, entre 1950 et 1960, les tournées soviétiques du Bolchoï et du Kirov (Leningrad) introduisent les grands chefs d'œuvres russes, à l’image du Lac des cygnes dans la version de Bourmeister (piste 15), présentée intégralement à Paris pour la première fois en 1960. C'est lors de l'une de ces tournées que Rudolf Noureev choisit de faire défection, bouleversant le monde de la danse. Icône de la danse classique et du ballet moderne, il se distingue par sa technique irréprochable et son charisme sur scène. Sa fuite de l'Union Soviétique en 1961 fait de lui un symbole de la liberté artistique et politique. Devenu rapidement une figure incontournable à l'Opéra de Paris, il transforme la scène du Palais Garnier et restera à jamais une légende du ballet mondial. Il collabore avec de nombreux artistes en France et à l’international, en particulier Roland Petit. Ce dernier est salué pour ses créations telles que Notre-Dame de Paris en 1965 ou encore Turangalîla d’après la symphonie de Messiaen (pistes 16 et 17) trois ans plus tard.

Dans les années 1970, Noureev révolutionne la programmation en revisitant les grands ballets russes dans des chorégraphies personnelles inspirées de la tradition pétersbourgeoise. L'héritage de Marius Petipa, chorégraphe français exilé en Russie au XIXe siècle, lui tient à cœur : La Belle au bois dormant (piste 18), Casse-Noisette (piste 19), Don Quichotte (piste 20) et bien sûr Le Lac des cygnes (piste 21). Son parcours résonne comme un écho à l’histoire : si Marius Petipa avait apporté l’art du ballet français en Russie au XIXe siècle, Noureev ramenait en France cet héritage sublimé un siècle plus tard. En 1973, Noureev crée au Palais Garnier une version innovante de La Bayadère (pistes 22 et 23), connu pour sa danse des ombres. Il rend hommage à Petipa en préservant sa chorégraphie tout en accentuant la dimension dramatique du récit, les thèmes de l’amour et de la trahison. A travers cette réinterprétation, Noureev réinvente la tradition, ajoutant profondeur émotionnelle et modernité. En 1986, c’est à Prokofiev qu’il fait honneur en présentant Cendrillon (piste 24), un ballet dans lequelle la jeune femme éponyme évolue dans les années 30 à Hollywood.

Mais l'heure est aussi à l'avant-garde musicale qui fait irruption sur la scène de Garnier. En 1979, Lulu d'Alban Berg (piste 25), dont le troisième acte était peu joué jusqu’alors, est donnée pour la première fois en version intégrale sous la direction de Pierre Boulez. Ce chef-d'œuvre de l'expressionnisme viennois plonge dans l'univers de Lulu, une femme fatale qui incarne le désir et la destruction. Il reste fidèle à la vision originelle de Berg, mais il éclate les frontières entre musique et théâtre.

Quatre ans plus tard, Olivier Messiaen crée Saint François d'Assise, une fresque mystique emblématique du XXe siècle. Il s’agit d’une œuvre monumentale dont la première en 1983 réunit tous les éléments de l'univers de Messiaen : une temporalité musicale suspendue et une quête spirituelle en harmonie avec le sacré. Le Palais Garnier se fait le témoin de l’épanouissement de ses œuvres, et Saint François d'Assise inscrit Messiaen parmi les compositeurs phares de la musique contemporaine.

Aujourd'hui, la mission de création demeure une priorité pour l'Opéra de Paris. Bérénice de Michael Jarrell en 2018 ou Lessons of Darkness et Le Soulier de satin en 2021 en sont la preuve. Ces créations contemporaines réaffirment le rôle du Palais Garnier en tant que laboratoire artistique perpétuant l'héritage d'une maison toujours en quête de renouveau. De même, le ballet participe pleinement de cette dynamique à l’image de The Seasons’ Canon de Crystal Pite, présenté pour la première fois en 2016 ou bien de la création du Rouge et le Noir, inspiré du roman de Stendhal et chorégraphié par Pierre Lacotte, en 2020. C’est grâce à de telles œuvres que le Palais Garnier continue de redéfinir la danse classique, d’opérer une fusion entre tradition et audaces contemporaines pour offrir au public des spectacles aussi novateurs qu’inoubliables.

Photographie :

© Gallica – BnF