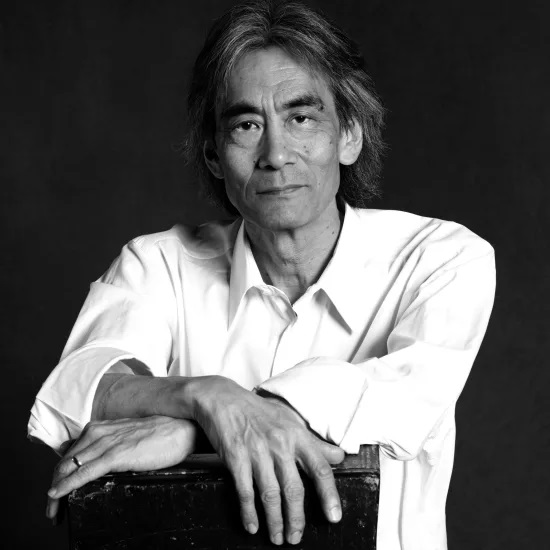

Entretien avec Huw Montague Rendall

Pouvez-vous nous parler de la première fois où vous avez ressenti une connexion particulière avec une œuvre musicale ?

La musique a toujours fait partie de ma vie. Mes deux parents sont chanteurs d'opéra, j’ai donc grandi dans un environnement imprégné de musique. Je ne me souviens pas du moment précis où j'ai commencé à ressentir une passion pour elle. Elle m'accompagne depuis toujours.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous d’être un artiste lyrique dans le paysage musical contemporain ?

Les artistes n'ont jamais autant voyagé qu'aujourd'hui. Nous évoluons dans un contexte d'une grande richesse où plusieurs cultures se rencontrent à l'occasion d'une même production. Ici, à Paris, pour Pelléas et Mélisande, nous avons un chef d’orchestre italien, un metteur en scène libanais… Cette diversité culturelle est une source d'enseignements formidable.

Notre profession est aussi unique du fait de la relation qui nous lie au public. Les choses ont beaucoup changé avec les réseaux sociaux. Avant, les artistes étaient peut-être plus mystérieux, plus secrets. On se découvre aujourd'hui plus « humains », plus à même de partager notre réalité et celle du métier.

Le chant lyrique est une forme artistique complexe. C'est ce qui fait son intérêt à mon sens et qui justifie qu'on s'attache à la préserver. Les chanteurs d’opéra ne sont ni exclusivement acteurs, ni exclusivement musiciens. Nous sommes une somme des deux. Les mises en scène exigent plus d'engagement à cet endroit qu’auparavant et le jeu est devenu une composante essentielle de la performance. C'est particulièrement motivant.

À propos de multiculturalisme : vous avez chanté dans plusieurs opéras français, dont Roméo et Juliette et Hamlet, deux œuvres inspirées de Shakespeare. Le français n'est pas votre langue maternelle. Comment abordez-vous ce répertoire ?

Du point de vue musical. Et pour apprendre à chanter une œuvre, il faut travailler à la diction, savoir où placer les différentes formes de voyelles par exemple.

En français, il y en a tellement ! Certaines peuvent se superposer, il y a des voyelles nasales… C'est assez complexe (rires). Mais cela me passionne ! C’est un peu comme une gymnastique. Je m’entraîne d'abord lentement avec le texte parlé tout en respectant le rythme de ce qui sera chanté. L’objectif est de m'assurer que tout est à sa place, dans le bon ordre. Je suppose que j'ai une bonne oreille pour les langues en général, je sens assez naturellement de quelle façon les sons doivent résonner dans mon corps. Bien sûr, cela prend toujours du temps : il faut se préparer des mois et des mois à l'avance pour maîtriser la diction et le phrasé. Pour Pelléas, il m’a fallu une année entière !

Je me suis préparé petit à petit pendant un an durant le confinement. Lily, ma fiancée, qui est québécoise, a été mon coach en français. Ma situation ne lui est pas si étrangère finalement : parce qu'elle parle québécois, sa préparation pour chanter implique aussi un certain travail sur la diction et la prononciation. Lily m’a beaucoup aidé, elle a vraiment été ma sauveuse, peut-être un peu mon gourou.

Vous avez interprété des rôles marqués par de profonds tourments et conflits intérieurs, comme Billy Budd et Hamlet, et Pelléas en ce moment. Comment abordez-vous de tels rôles ?

J'y réfléchis longuement, en attendant les répétitions, dans le train, dans le bus, sur scène évidemment. L’objectif est de comprendre comment je réagirai personnellement dans les situations que rencontrent les personnages.

Ceux que vous avez cités ont un point commun : ils sont tous confrontés à un dilemme. Pelléas doit faire face des choix difficiles : choisir entre son ami et son père par exemple. Pelléas est un prince donc la famille passe avant tout. Mais que feriez-vous si vous tombiez amoureux de la femme de votre frère et que celui-ci cherchait à vous éliminer ?

Cela demande réflexion. Cela implique aussi de se laisser aller à être vulnérable. C’est à ce prix que l’on fait vivre de tels personnages, que l’interprétation devient naturelle. Et sur scène, quand le personnage traverse un épisode traumatisant, le chanteur en fait l'épreuve autant de fois qu'il y a de représentations. La frontière entre le personnage et l'interprète s’estompe aussi du fait de cette répétition, qui enrichit finalement l'interprétation.

Vous avez justement interprété Pelléas à de nombreuses reprises. N'y a-t-il pas un risque de monotonie ? Pouvez-vous nous parler de son évolution au fil de l'opéra et nous dire ce que le temps a apporté à votre interprétation ?

Selon moi, Pelléas est un prince emprunt de mélancolie et de poésie parce qu'il ne porte pas le fardeau de devenir roi. Il est loin d’être aussi manichéen que Golaud ou Arkël. Il perçoit le monde d’une manière très personnelle. Jouer Pelléas invite à considérer les choses sous un autre angle, à interroger le monde et les choses pour y trouver des significations cachées. Tout ce que dit Pelléas a une autre portée, une portée symbolique ou poétique très belle. Pelléas est en fait plein de vie ! Embrasser cette perspective ne peut pas être monotone, même après tant de productions. Il s’agit de ma quatrième, et j'espère en faire encore cent !

Rester fidèle à Pelléas, à ses émotions, peut relever du défi. Pour une raison ou pour une autre, le corps peut prendre le dessus sur l’esprit, et mon propre état d'âme l’emporter sur celui de Pelléas. Ce peut être une lutte. Mais, une fois pleinement concentré et investi, interpréter ce personnage est une expérience qui vous transforme en tant qu’artiste.

Quelle influence alors sur votre carrière et votre évolution personnelle ?

J'ai pu échanger à ce sujet avec mon professeur puisque lui aussi avait chanté Pelléas, et il m’a affirmé que ce rôle avait changé sa vie. Je me souviens avoir pensé : comment un rôle peut-il avoir ce pouvoir ? Aujourd'hui, je peux l’affirmer à mon tour, il a changé ma vie (rires), ma façon de voir les choses… C'est une évidence.

C'est un rôle qui m'a donné envie, quelque soit le personnage, d'aller chercher toujours plus loin, au-delà des apparences pour comprendre les raisons qui motivent leurs actions. Qu'il s'agisse de Malatesta dans Don Pasquale ou Belcore dans L’elisir d’amore, ou d'autres encore. Avec Pelléas, tout reste en surface, donc il est nécessaire de se mettre à chercher des clés pour investir le rôle avec une singularité propre, au milieu de cet océan de texte et de musique.

Ce rôle a marqué un tournant dans ma carrière. C’est avec lui, à l’opéra de Rouen, que j’ai fait ma grande entrée dans le monde professionnel. C’était pourtant pendant le confinement et nous n'avions pas de public. Les caméras étaient braquées sur nous et chaque détail de notre émotion était visible. Je n'avais pas le choix que d'être irréprochable tant au niveau de la langue que de l'interprétation dramatique. Finalement la production a été bien accueillie, par un public même plus large que si elle avait été présentée dans des conditions normales. Je m’estime chanceux de l’effet positif qu’a eu cette expérience sur mon parcours.

Pelléas et Mélisande est un opéra singulier, tant sur le plan lyrique que dramatique. Parlez-nous de votre rapport à la musique de Debussy.

Debussy a écrit le rôle de Pelléas d'après sa propre tessiture. On ressent en l'interprétant une connexion presque intime avec le compositeur. La musique de Pelléas est, à mon sens, la plus belle, la plus expressive : en la chantant, on comprend la façon dont Debussy voyait le monde.

Pelléas et Mélisande n’est pas un opéra ordinaire. Il tend à la poésie, à la peinture. C'est une toile, le canevas d'une vision unique et mystérieuse de la vie, une sorte d’opéra abstrait, avec de grands moments lyriques… Je crois que cet opéra est un mélange de ce qu’il y a de meilleur dans toutes les formes d'art, conjugué dans la musique de Debussy.

Que souhaiteriez-vous que le public retienne de cet opéra et de votre interprétation ?

J’espère qu’ils parviendront à voir le monde et l'amour sous un angle différent, à travers les yeux de Pelléas et de Mélisande ; qu’ils apprendront à aimer la vie autrement ; qu’ils porteront aussi un regard nouveau sur ce qu’est l’opéra et ce qu’il peut offrir.

S'immerger dans cette œuvre est une expérience merveilleuse. Il ne faut pas s'y rendre avec des idées préconçues, comme la crainte de s'y ennuyer ou que cela dure trop longtemps. C'est comme plonger dans un univers sonore qui vous enveloppe. Il faut s'ouvrir à ce que Debussy et Maeterlinck ont à dire, sans trop intellectualiser. Cela n'a rien d'un cours magistral, il faut plutôt considérer cet opéra comme une invitation poétique et théâtrale à observer le monde différemment.

Qu’apporte Wajdi Mouawad à cette production ?

Wajdi est l'un des meilleurs metteurs en scène avec qui j'ai eu le privilège de travailler. Il est d’une profonde gentillesse et c’est l'une des personnes les plus ouvertes à la collaboration entre artistes que j'ai rencontrées. Il n’essaie pas d’imposer sa façon de voir les choses.

Il a abordé cette œuvre avec tellement d'amour et de fascination… C’est impressionnant. Il dirige habituellement des pièces qu’il a lui-même écrites. Il a donc travaillé le texte pour le faire sien. Mais cela va plus loin : à son contact, nous avons tous l’impression de l'avoir écrit à présent.

Et sa mise en scène est pour moi d'une grande beauté, baignée dans une atmosphère proche de la féerie.

Vous avez chanté à l'Opéra de Paris à plusieurs reprises – La Flûte enchantée, Roméo et Juliette, et maintenant Pelléas et Mélisande. Comment vous sentez-vous de revenir ici ?

J’adore travailler ici. J’aime être à Paris, c’est une ville incroyable. À l’Opéra de Paris, l’équipe est tellement sympathique, les locaux sont fantastiques... C'est définitivement l’un de mes endroits préférés, si ce n’est mon préféré. Et je le pense vraiment !

Y a-t-il un rôle ou un projet que vous rêvez encore d'explorer ?

Bien sûr ! Mais cela viendra avec le temps. Les rôles que j'ai interprété ces dernières années sont des rôles de rêve pour tout baryton lyrique et le fait de pouvoir les chanter dans des lieux comme Paris, Covent Garden ou Vienne… C’était mon rêve.

À l’avenir, j’aimerais m’attaquer à d’autres personnages complexes, mais en général, ces rôles viennent avec l’âge. Je pense à Onéguine dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski, ou Rodrigo dans Don Carlos… Ces rôles viendront probablement plus tard, dans dix ans peut-être. Pour l’instant, j’élargis mon répertoire avec un peu plus de répertoire italien : Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, L’elisir d’amore… Je vais voir où cela va me mener vocalement.

Quel conseil donneriez-vous au jeune Huw, au début de sa carrière ?

N’aie pas peur d’être vulnérable. Ne te sens pas coupable de ne pas tout réussir immédiatement. Profite de ta vie et apprends tout ce que tu peux d'elle, en dehors de la scène. Saisis chaque occasion d’être humain.

Y a-t-il des modèles ou des inspirations, des grands chanteurs du passé que vous aimeriez faire découvrir ?

Il y en a tellement ! Mes parents, par exemple, ont été d’énormes sources d'inspiration pour moi : Diana Montague et David Rendall ont tous deux beaucoup chanté à Paris. Mon père chantait Hoffmann dans la mise en scène de Roman Polanski des Contes d’Hoffmann à l'Opéra Bastille quand je suis né. C’est une belle connexion pour moi avec cette scène.

Je recommande d’écouter Leonard Warren, un grand baryton américain ; Giuseppe De Luca, un grand baryton italien ; Robert Merrill, un autre baryton américain ; et Peter Glossop, qui était un formidable baryton anglais, et qui, selon moi, n'est pas assez reconnu aujourd’hui. Je pourrais continuer encore un moment ! J’ajouterais Jacques Jansen, qui a chanté Pelléas notamment lors d’une représentation pendant la Seconde Guerre mondiale, entre deux bombardements.

Pour clôturer cet entretien, un « portrait chinois musical ». Si vous étiez un personnage d’opéra ?

Si j’étais un personnage d’opéra... J’espère que je ne serais pas Pelléas, parce que ça ne se termine pas très bien pour lui. En ce moment, je suis probablement Pelléas puisque je suis baigné dans son univers, mais cela dépend du rôle que j’interprète à une période donnée. Je suis Papageno ou Pelléas selon les moments, peut-être un peu des deux.

Si vous étiez un instrument, lequel seriez-vous ?

Je serais un violoncelle.

Enfin, si vous étiez un tempo ?

Andante moderato !

Photographie : © DG et Alecsandra Dragoi