Entretien avec Saioa Hernández

Comment s’est déclaré votre amour pour la musique et le chant ?

J’ai commencé à chanter dans le chœur universitaire de Madrid. J’ai choisi cette université en particulier parce qu’elle avait un chœur a cappella. Ils interprétaient un répertoire magnifique, à la fois romantique et contemporain. C’est là que j’ai pris mes premières leçons de chant. Un jour, le directeur du chœur m’a demandé : “Pourquoi étudies-tu le droit, pour devenir avocate ? Pourquoi ne pas étudier la musique ou le chant, puisque tu as une belle voix ?” J’avais déjà 19 ou 20 ans et je pensais qu’il était trop tard pour commencer, mais tout le monde m’a dit que c’était l’âge idéal pour débuter le chant lyrique. Après ma deuxième année de droit, j’ai décidé de revenir à la musique.

Pourquoi avoir choisi cette voie ?

J’étais à la recherche d’une vocation. Trois choix m’attiraient : les arts et le chant, une carrière militaire, et la vie religieuse. Les trois ont en commun le sens de la communauté et le travail collectif. Après deux années de droit, j’ai passé des examens pour entrer dans l’Armée de l’Air. Puis j’ai été attirée par la vie religieuse. J’ai passé un an et demi dans un couvent. J’ai beaucoup appris sur moi-même durant cette période mais la vocation n’était pas là. Après avoir quitté le couvent, je suis retournée au chœur et j’ai poursuivi mes études, en délaissant le droit au profit de l’éducation musicale.

Qu’est-ce qui vous a attirée vers l’opéra ?

C’est ma mère qui m’a initiée à l’opéra. À la maison, elle passait le CD de La Traviata avec Sutherland et Pavarotti. Plus tard, je me suis tournée vers différents chœurs et compagnies privées, principalement dans le répertoire symphonique et baroque. Je suis partie en tournée avec l’une d’elles en France en tant que choriste dans La Traviata : mon premier contact avec l’opéra. J’ai ressenti quelque chose d'incroyable en montant sur scène pour la première fois. À ce moment-là, j’ai su que c’est ce que je voulais faire de ma vie. Jouer un rôle, interpréter un personnage, a été une révélation.

Y a-t-il un opéra en particulier qui vous a inspirée ?

La Traviata. C’est le premier opéra que j’ai vu au Teatro Real, le premier que j’ai appris, le premier rôle que j’ai interprété, et pendant de nombreuses années, le seul que je chantais en audition. Le Barbier de Séville aussi, c’est un opéra amusant, technique, avec des coloratures différentes du répertoire baroque que je chantais auparavant.

Vous avez incarné de nombreux rôles féminins, des figures de force et de courage. Comment abordez-vous ces personnages ?

Chacune a plusieurs facettes. Chaque situation appelle un comportement, une réaction et une émotion différente. J’ai moi-même plusieurs “personnages” en moi. L’empathie est toujours la clé, qu’il s’agisse d’une héroïne au tempérament fort, d’une femme plus sensible ou d’une personne ayant traversé de grandes difficultés, il faut comprendre leurs motivations, entrer en résonnance.

Pouvez-vous nous parler du travail avec Shirin Neshat. Qu'a-t-elle cherché à insuffler à sa production d’Aida ?

Shirin est à l’origine étrangère au monde de l’opéra, mais elle l’aborde avec beaucoup de respect et elle s’est entourée d’une équipe exceptionnelle de dramaturges, de costumiers et de chorégraphes. Ce que j’admire le plus dans son travail, c’est sa capacité à changer. Chaque fois qu’elle met en scène Aida, elle adapte la production. Cela me parle beaucoup : même si je chante Tosca cinquante fois, je veux que chaque interprétation soit différente.

Pour cette production, Shirin voulait que le public vive l’histoire à travers les yeux d’Aida. La plupart du temps, Aida est en retrait, elle observe. C’est un des défis de l’interprétation : elle est comme en dehors de l’histoire. Chaque fois que je la chante, je me demande même : “Pourquoi ne suis-je pas Amneris ?”. Elle ressemble davantage aux personnages que j’ai l’habitude d’incarner.

Dans cette production, cette impression de distance était encore plus forte au début. Je suis entièrement vêtue de noir, comme les autres esclaves, je me fonds dans la foule. Je me disais que le public ne me verrait pas et se demanderait : “Où est Aida ?” Je ne suis jamais au cœur des grands cubes qui composent la partie centrale du décor. Je n’y accède qu’à la fin, pour y mourir. Mais j’ai compris que c’était justement tout l’enjeu, parce que cela dit tellement de choses d’Aida, de ce qui pèse sur elle, du fait qu’elle appartienne à une population volontairement marginalisée, violentée par l’histoire.

Plus Aida est placée à l’écart, plus elle devient le centre émotionnel de l’opéra. En la détachant de l’action, on invite le public à se concentrer sur ses conflits intérieurs, à comprendre son point de vue et à l’élever à une dimension universelle.

C’est une expérience épuisante, mais aussi fascinante. Ce sentiment d’isolement donne toute sa profondeur à la production.

Vous êtes aujourd’hui à l’affiche de cette nouvelle production, et vous serez de retour à l’Opéra Bastille dès novembre dans le rôle de Floria Tosca. Comment se prépare-t-on lorsque l’on doit jouer deux rôles-titres en un si court intervalle ?

Les chanteurs d’opéra préparent presque toujours plusieurs rôles à la fois. J’ai endossé plus de quarante-cinq rôles au cours de ma carrière, et interprété beaucoup d’entre eux à plusieurs reprises. Tosca est celui que j’ai chanté le plus souvent. Pendant la pandémie, j’ai participé à douze productions différentes de Tosca en une seule année ! Chanter un rôle à plusieurs reprises rend les choses plus faciles, permet de se sentir en maîtrise. Mais le danger est là, parce qu’il devient tentant de se répéter. Je m’efforce toujours de faire de chaque production une proposition unique.

Pour moi, les répétitions sont essentielles. Il faut du temps pour passer d’un rôle à l’autre, même si en tant que professionnels, nous apprenons à nous adapter. Une fois sur scène, je ne me sens plus moi-même, toute mon énergie et mes émotions appartiennent au personnage.

En 2018, vous interprétiez déjà un personnage de Verdi, Odabella dans Attila, à la Scala de Milan. Cette interprétation vous projette alors sur la scène internationale. Quelle relation entretenez-vous depuis avec le répertoire verdien ?

Chanter Verdi exige tout : la beauté du bel canto, la précision du texte, l’expression musicale. Pour moi, Verdi c’est aussi une pulsation, un battement. C’est se sentir pousser par les chœurs, dans une cabalette ou un concertato, c’est électrisant. On ressent toute la puissance et la passion de Verdi ; pas tant par le volume, mais par l’énergie et le rythme. Ce sentiment est enivrant : il fait l’effet d’une drogue.

Verdi est exigeant, c’est certain. Mais maîtriser ses partitions n’en est que plus gratifiant. Chaque fois que je chante Verdi, je ressens ce pouls, cette intensité. Et c’est un vrai plaisir de partager cela avec le public, de lui transmettre cette énergie.

Y a-t-il un rôle que vous rêvez d’interpréter ?

Du côté de Verdi, j’aimerais interpréter Don Carlo. J’ai appris des rôles comme Amelia dans Simon Boccanegra ou des parties dans I Vespri Siciliani, mais certaines premières ont été annulées, notamment durant la pandémie, donc je n’ai jamais eu l’occasion de les chanter sur scène. Au-delà de Verdi, j’aimerais revenir à Norma qui a lancé ma carrière, retrouver Imogène dans Il Pirata, qui était aussi l’un de mes premiers rôles. Il y a bien sûr toujours quelque chose de stimulant et de passionnant à découvrir un personnage pour la première fois. Peut-être un jour quelque chose d’inhabituel, comme Iris ou L'Arlésienne. Qui sait ?

Que signifie pour vous être chanteuse d’opéra au XXIᵉ siècle ?

Je me sens très chanceuse de faire ce métier. Nous vivons dans un monde saturé d’informations, souvent écrasantes. Je vois l’art, et l’opéra en particulier, comme un refuge, un moyen d’offrir au public quelque chose de beau, un moment qui existe en dehors du chaos du monde, une occasion de lui donner un sens, d’imaginer d’autres possibles.

Si vous étiez un personnage d’opéra, lequel serait-il ?

La Gioconda.

Un instrument ?

Un violoncelle.

Un tempo ?

Ce n’est pas vraiment un tempo mais je dirais accelerando !

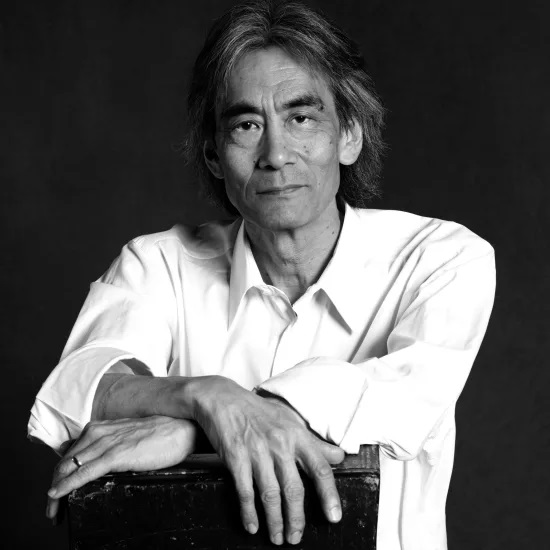

Photographie

Image de couverture et image 1: Saioa Hernandez © Roberta Bruno - OnP

Image 2: Aida © Bernd Uhlig - OnP